Se cumplen 11 años del fallecimiento de Alfonso Navalón. Once años ya.

Por eso hoy me atrevo a recordar lo que le escribí cuando había pasado un tiempo de su adiós; al comenzar a asimilar que ya no estaba.

Maestro… ¡han cambiado muchas cosas desde entonces! Estoy segura que, en el lugar desde el que nos miras, estás al corriente de todo. Y no dudo que, en algún momento, te entretengas en mirar a mi pequeño y observes, cariñoso, sus juegos. Me hubiera encantado que te conociera. Aunque, ten por seguro, que lo hará. De eso ya me encargo yo a través de mis palabras y de mis recuerdos.

¡Te sigo echando de menos!

Prometí no escribirte. No enmarañar con mis torpes letras la grandeza de tu memoria. Decidí, cuando te marchaste, quedarme a solas con tu recuerdo. Un recuerdo que, eso sí, muchas veces se ha quedado hecho jirones de tanto sentimiento que provoca haberte tenido tan cerca.

Fue entonces cuando me pregunté si había sabido aprovecharte. Exprimir las noches del alarde de tu ironía. Separar el aceite de tu sabiduría, del agua de mis lágrimas. Cuando no sabía comprenderte. Cuando siempre exigías más de lo que, quizá, yo era incapaz de darte. Por ignorancia. Por cobardía. Por respeto. O quizá… por miedo.

Por eso hoy, no sé si lo que más me cuesta es hablar de ti. O hablar contigo.

No sé si escribir estas líneas me producen alivio, dolor, tristeza o nostalgia. O quizá alegría por saber que, al menos un poquito, un poquito solo, fui una de las pocas personas que tienen el privilegio de contarse entre tus amigos.

Recuerdo las primeras palabras que crucé contigo. Cuando, por azares del destino, compartimos localidad en un tendido de la plaza de toros de Salamanca. Era cuando yo soñaba con el romanticismo del toro, del cual me niego a renegar, y espolvoreaba juventud y entusiasmo. Era cuando miraba al tendido en busca de caras conocidas que ver. Y que me vieran. Cuando mi melena larga rozaba tu oreja gracias al aire de mi abanico. “Chiquilla, que el toro está en el ruedo”, me dijiste mientras intentabas, picarón, acariciar mi rodilla de soslayo, así como quien no quiere la cosa. ¡Qué suerte!, pensé entonces. ¡Mira que hay sitio en la plaza y me va a tocar al lado del más canalla y ácido de los escritores!

¡Quién me iba a decir entonces que el famoso, odiado, alabado y criticado Alfonso Navalón iba a ser una de las personas más importantes de mi vida!

Podría destacar la calidad de tu pluma. Tu sensacional memoria. Tus múltiples experiencias. Tus conocimientos. Del toro en el campo. Del toro en la plaza. De los toreros en la plaza y de los toreros en la calle. Tu prosa sencilla y a la vez grandiosa. Destacar tus virtudes. Y acallar tus defectos. Pero no. De eso ya se ha escrito mucho. Quizá mucho menos de lo que se debería. De lo que tu nombre significó. De lo que la categoría de tu paso por la historia del periodismo merece.

Yo, simplemente… puedo hablar de los momentos a tu lado. Cuando me reñías porque algo no había salido como tú querías. Cuando me besabas, cariñoso, en la mejilla mientras dejabas intuir esa medio carcajada que entresalía de entre un ataque de tos. Cuando me llamabas, con un tono tristón, y sólo te atrevías a pronunciar una palabra. Un nombre de mujer.

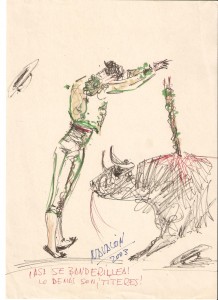

Sólo puedo contar las noches de merendolas de sueños en las bodegas serranas. Cuando reías con nuestros chistes y te comías todas las tencas que había en la mesa. Cuando pintabas en las servilletas o en los manteles. Y dejabas constancia de tu arte que, hoy, está enmarcado, como oro en paño, en varios lugares de nuestro recuerdo.

Era cuando te dejabas caer por casa para, simplemente, pasar un rato hablando de las “putadas” que te estaba deparando la vida.

Era cuando, toda la familia, nos escapábamos lejos para disfrutar de las trastadas de ese torbellino llamado Borja. Créeme que todavía tengo el sonido de su voz cuando, con los ojos picarones, te llamaba “abu”.

Podría contar las noches en las que huías hasta un bar de copas para gozar de la mirada de alguna chavala. Cuando, en tu Berrocal del alma, mirabas orgulloso cómo cocían las alubias con oreja al fuego de la chimenea. O te quedabas mirando al horizonte. En silencio.

Puedo hablar de aquellos escritos que no te dejamos publicar porque con ellos desterrabas al infierno a quienes iban dirigidas aquellas letras . Porque tus palabras herían más que ninguna faca. Y tus alabanzas henchían el alma y hacías feliz a quienes eran dignos de ellas. Porque así eras. Puro. Sin término medio. O amabas u odiabas. Aunque quizá cometiste un error. Nunca supiste ser indiferente ante los que te hicieron daño. Y quizá, ese hubiera sido, para ellos, el peor de los desprecios.

Y ahora estoy aquí. Recordándote. Mirando tus fotografías que pueblan las paredes de mi casa. Tantas vivencias… Tanta vida que desprenden tus imágenes. Y, sin embargo… Ya no volveré a verte tocar el pomo de mi puerta. No volveré a verte cruzar el umbral de una discoteca. Ni a retirarte tu cajetilla de tabaco. No volveré a discutir contigo. Ni a llorar en silencio. Ni a llorar a gritos cuando pensaba que eras injusto conmigo. No volveré a marcar tu número de teléfono, el que podría recitar de memoria. No volveré a ver mover tus dedos, como escribiendo, sobre cualquier papel mientras escuchabas alguna conversación.

Pero hay algo que siempre podré hacer… Gritar que te quise. Gritar que te quiero. Y gritar que, ante todo, más que maestro, más que compañero, más que nada… Alfonso Navalón fue mi amigo.